「世帯主=夫」でいいの?結婚するときの【世帯主】の役割と決め方

結婚が決まり、「婚姻届」や「住民票」の手続きなどをする際に、誰もが「世帯主」という言葉に行き当たります。一般的には「世帯主=夫」と思われていますが、本当にそれでいいのでしょうか? そんなカップルの皆さんの素朴な疑問にお答えします。

結婚のスタイルが多様化している現代において、ふたりがどんなパートナーシップを築いていき、どのような人生設計(仕事、子育て、貯蓄、住まい等)を思い描くかによって世帯主の選び方にも選択肢が広がります。

それぞれのメリット、デメリットをふたりでしっかり話し合うことが大切です。それぞれが納得できる形で世帯主を決めることで、ふたりの絆もますます深まります。

01|そもそも世帯主とは?

生計を共にする「世帯」の中心となるのが「世帯主」

まずは「世帯主」という言葉の意味について確認しましょう。

「世帯主」とは「世帯」の主、すなわち代表者のことです。そして「世帯」とは「住居および生計を共にする社会生活上のまとまり」を示します。

つまり、一緒に住んで、生計を一つにしている人たちの集まりのこと。例えば1人暮らしであれば、その人本人が世帯主になりますが、2人以上で生計を共にする場合、どちらか1人が世帯主となります。

世帯は住所とは違うので、同一世帯に住んでいても世帯(生計)が違えば住民票を分けることができ、“同じ住所に住んでいる=世帯が同じ”という意味ではありません。

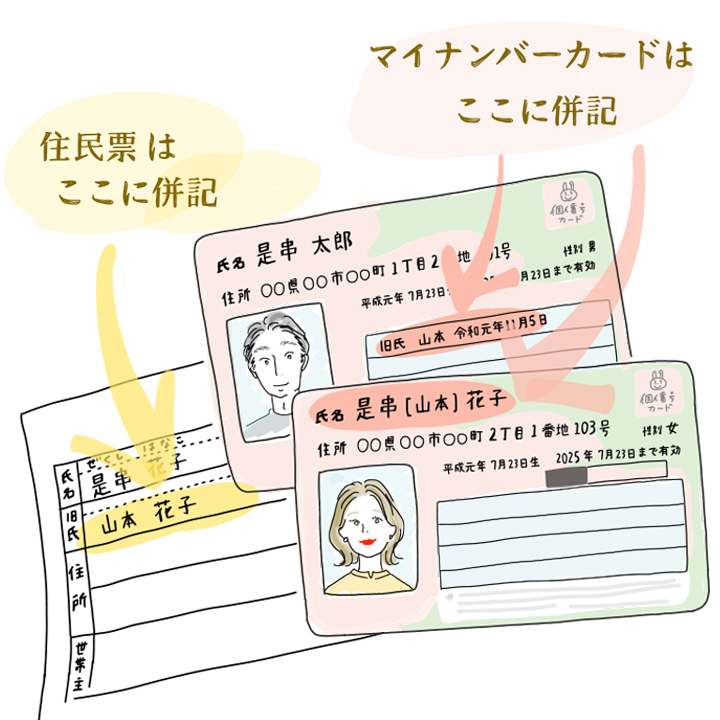

間違いやすい「世帯主」と「戸籍の筆頭者」

よく混同されがちなのが「住民票」と「戸籍」、そして「世帯主」と「戸籍の筆頭者」です。簡単に言うと、「住民票」とは「居住関係を公的に証明するもの」で、「戸籍」とは「身分関係を公的に証明するもの」です。

言い換えると、住民票とは「生計を同じくしている人のまとまりを証明するもの」で、その中の代表者が「世帯主」です。一方、戸籍とは「出生、婚姻、離婚などの記録や親子、夫婦、きょうだいなどの身分関係を登録したもの」で、その中の代表者が「戸籍の筆頭者」です。ちなみに同じ名字の人しか同じ戸籍に入ることができません。

02|「世帯主」の役割は?

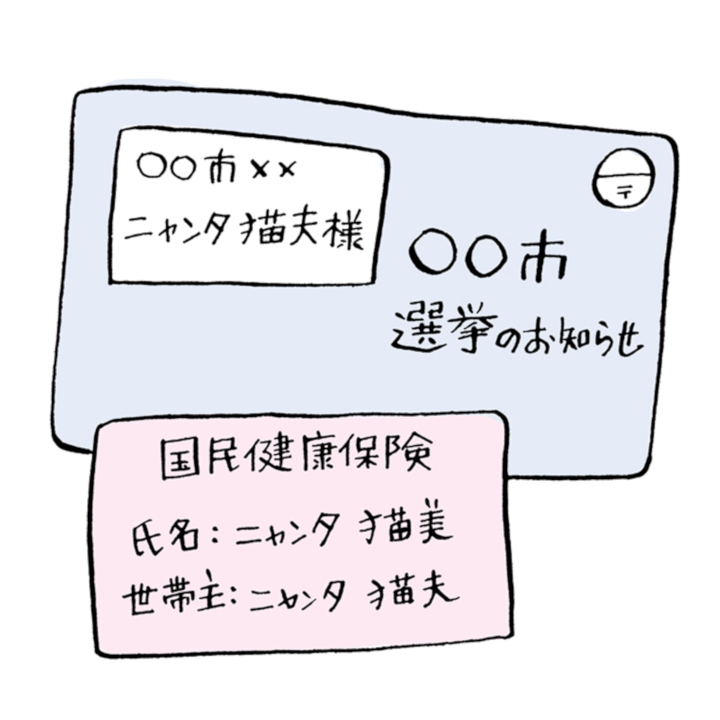

役所の手続きや役所からのお知らせの受け取りなどが主な役割

役所からの行政上の手続きにおいては、世帯の一人一人に連絡がいく代わりに、世帯の代表者である世帯主に連絡がいきます。例えば、選挙や給付金などの手続きがそれに当たり、連絡を世帯主一本に絞ることで責任の分散化が防がれ、効率的に手続きができるなどの利点があります。

世帯主には行政上の義務も生まれる

世帯主には、行政手続き上の義務として、国民健康保険税の納税義務や国民年金の納付義務などが生じます。

共働き夫婦で会社の社会保険・厚生年金に加入している場合は国保の加入はないので、それぞれ会社経由で行いますが、どちらか一方が会社を辞めた場合など、行政上の納付義務者は世帯主となってきます。

年末調整などで必要な世帯主との「続柄」

年末調整の書類などには「あなたとの続柄」を書く欄があります。ここでのポイントは申告者を起点とした関係を記すということです。ちなみに住民票では、「世帯主」を起点とした関係を記すため、よく混同されがちですので覚えておいてください。

例えば申告者があなた(妻)で、世帯主が夫なら、あなたとの続柄は「夫」となります。

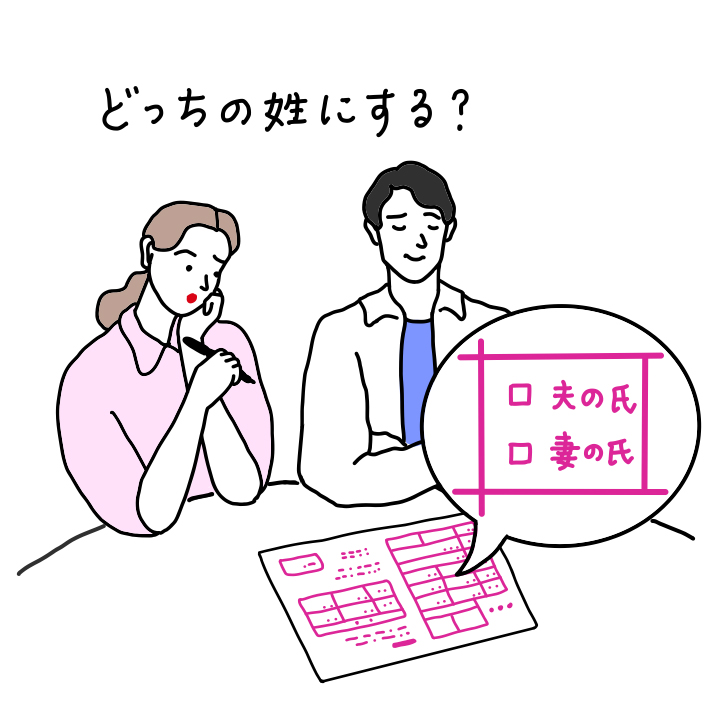

03|結婚するとき「世帯主」は夫婦どちらにしたらいい?

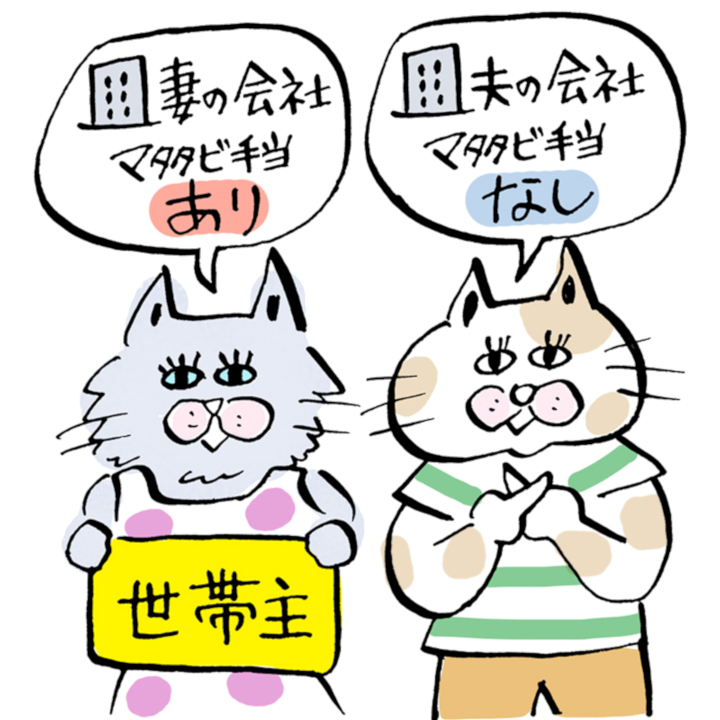

基本的にはどちらでもOK。ただし会社の福利厚生などに注意

「世帯主=夫」というイメージがありますが、これは単なる慣例であって、法律上は夫と妻のどちらが世帯主でも構いません。収入や年齢に関係なく世帯主を決めることができるのです。

世帯主には納税や行政手続きなどの義務が生じる一方、勤務先からの住宅手当や家賃補助も世帯主が支給対象になります。そのため、妻が専業主婦だったり休職中だったりして夫の扶養に入っている場合、あるいは妻の収入が夫より少ない場合など、世帯主を夫にするのが一般的です。逆に、夫が妻の扶養に入る場合や妻の勤務先の福利厚生制度の方が充実している場合には、妻を世帯主にする方がメリットは大きくなります。

世帯主をどちらにするか決める前に、今後の働き方や家計について十分に話し合い、お互いの会社の福利厚生制度を調べておくとよいでしょう。会社によっては、社員である夫(妻)が世帯主でなければならないとか、夫と妻の収入に関しての条件などが社則で決められている場合もありますので、注意が必要です。

実は夫婦それぞれが世帯主になれる

結婚していても、ふたりが自立していて、ある程度生計を別にしていれば、それぞれが世帯主になることができます。

生計が別とは、同じ家に暮らしていても、家計管理をそれぞれがしていることです。具体的には、家賃や光熱費、食費、生活費などを分けて負担している場合です。(といっても役所での手続きの際に、それを証明する書類が必要なわけではありません。また、自治体によっては夫婦の世帯分離を認めていない場合もありますので確認が必要です。)

世帯を別に分けることで、社会的な手続きや税金の支払い等も夫と妻、それぞれが行う必要が出てきます。扶養控除なども適用されませんので、世帯を1つにするよりも世帯を別にした方が支払総額は増える可能性が出てきます。また選挙の投票通知、給付金の手続きなども、それぞれの名前で配達されます。

世帯を分けることで、それぞれの経済的な自立も継続可能になるならば、結婚後もふたりのパートナーシップがより対等な関係を維持しやすいという見方もできるでしょう。

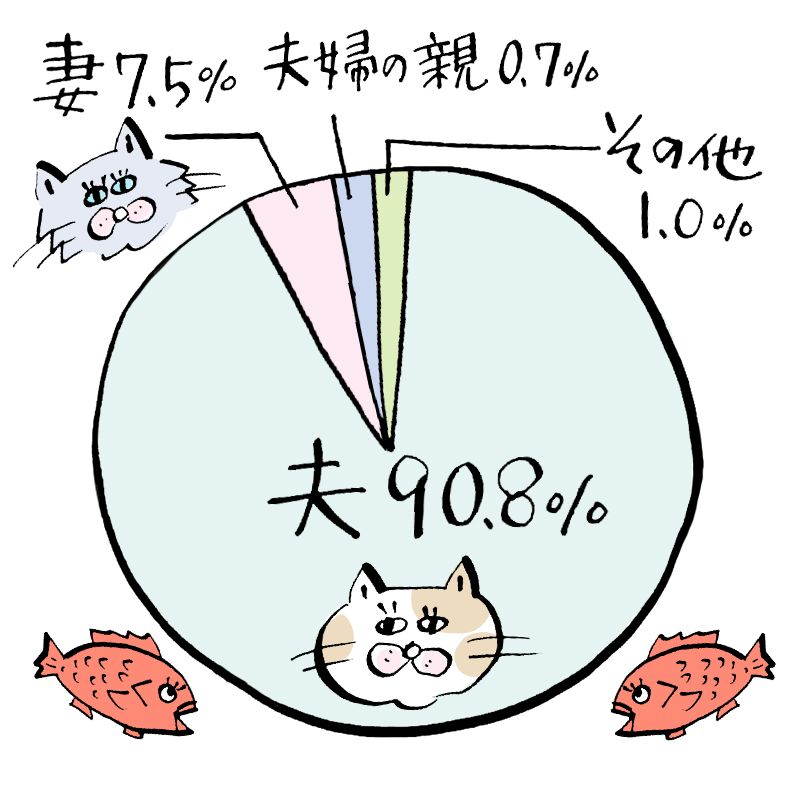

04|みんなは「世帯主」どうしてる?

世帯主に関するアンケートの結果、第1位の「夫」が90.8%と、第2位の「妻」7.5%を大きく上回り、大部分の夫婦が「夫」を世帯主に選んでいることがわかります。理由としては「なんとなく自然に」「夫の収入の方が多くて安定している」など。ちなみに「夫婦それぞれが世帯主」になっているケースが「その他」の1.0%となっています。

「世帯主」こう決めました

<夫が世帯主>

「私が将来、妊娠、出産をすると収入が安定しなくなるので彼を世帯主にしました。結婚後もその選択でよかったと感じています」(女性/28歳/福岡県)

<夫が世帯主>

「一緒に住む際に片方を世帯主にしておくと婚姻届がスムーズとアドバイスされ、一般的な夫を世帯主に。でも、ふたりとも収入は同じだったので、両方にした方がよかったのではと後で少し迷いました」(女性/27歳/愛知県)

<妻が世帯主>

「結婚後、私の会社の社宅に住むために私(妻)を世帯主に。最初、『彼に抵抗があるかも?』と心配でしたが、『特に気にならないよ』と言ってもらえたので安心しました」(女性/30歳/京都府)

<妻が世帯主>

「妻の会社の福利厚生の方が手厚かったので、妻を世帯主にしましたが、正直、少し戸惑いも。日常生活では支障がないため、今では気にならなくなりました」(男性/27歳/東京都)

<夫婦それぞれが世帯主>

「同居を始めたときに彼の住まいに私が引っ越し、それぞれが世帯主に。そのまま世帯主のことがよくわからなかったので、結婚後もそれぞれが世帯主になっています」(女性/28歳/神奈川県)

<夫婦それぞれが世帯主>

「夫が単身赴任中で別世帯のため、夫婦それぞれが世帯主になっています」(女性/35歳/愛知県)

<夫の父が世帯主>

「彼の家に結婚後に入ることになり、もともと彼の父が世帯主になっていたので、そのままになっています」(女性/22歳/岐阜県)

<妻の母が世帯主>

「結婚後に私の実家に住むことになったので、もともと世帯主だった私の母が世帯主に。ただ母も高齢になっているため、切り替えのタイミングに悩んでます」(女性/30歳/佐賀県)

05|婚姻届の提出時、「世帯主」はどうやって申請するの?

婚姻届提出時の住民票によって対応が変わる

世帯主の申請には、結婚後の住所のある市区町村等の役所や出先機関への届け出が必要です。ふたりが結婚する前にそれぞれの住民票がどこにあったかによって対応が違ってきます。

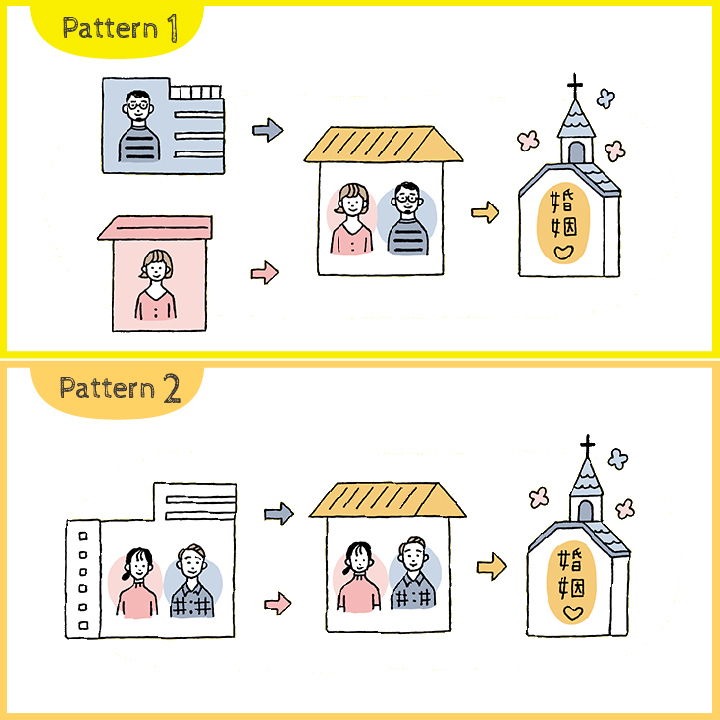

婚姻届提出と同時に一緒に住み始める場合

まずは転居届(住民票の移動)が必要です。基本的な申請方法は以下の通り。

*今まで住んでいた住所のある市区町村等の役所で「転出証明書」をもらう

↓

*婚姻届に引っ越し先の新しい住所を記入する

↓

*新しく生活する住所のある市区町村等の役所にて「転入届」に記入し、「転出証明書」「婚姻届」も一緒に提出する

これによりふたりの新しい戸籍ができて、住民票の内容も変更されます。住民票の世帯主については、この際に届け出する必要があります。

婚姻届を提出する前に一緒に住み始めていた場合

ふたりが同棲を始めてから結婚を決めた場合は、それぞれの住民票の住所がどこにあるかで申請方法が異なります。

例えば、同棲中に住民票の住所をすでに移動していた場合は、「世帯変更届」を提出しますが、必要書類については自治体によって違う場合があるので、各市区町村で確認してください。

また同棲中に住所を移動していなかった場合は、実家等にある今までの住所からの「転出証明書」と新生活を始める住所への「転入届」が必要になりますので、「婚姻届」と併せて提出できるよう用意し、前もって世帯主についても話し合っておきましょう。

06|世帯主は変更できる?

結婚と同時に世帯主を決めたとしても、後で変更することは可能です。変更内容によって手続き方法は少し変わってきます。

世帯主のみを変更する場合

世帯主の変更ができるのは、「世帯主本人もしくは同一世帯の人」だけとなっています。それ以外の人が届け出をする場合は委任状が必要になります。

届け出に必要なものとして、次のものが挙げられます。

*本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

*国民健康保険証や介護保険証など(加入している場合)

*印鑑

世帯合併をする場合

「世帯合併」とは、住居を同じくする2つ以上の世帯を1つにまとめて住民票に登録することです。同棲から結婚へ、などというケースなどがこれに当たります。

役所への手続きは、「世帯主もしくは世帯員」が届け出ることができます。また委任状があれば代理人も手続きをすることが可能です。届け出に必要なものとして、以下が挙げられます。

*本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

*国民健康保険証や介護保険証など(加入している場合、念のために世帯全員分)

*印鑑

07|「世帯主」こんなときどうする?

どちらかの親と同居をする場合

結婚を機にどちらかの親と同居というカップルもいるでしょう。この場合、世帯主の決め方はいろいろあります。例えば、子ども夫婦の家に親が同居するときは、夫婦のどちらかが世帯主になるのが一般的でしょう。

親の家に住み始める場合でも、普通に転出届と転入届を出せば新しく住民票が作成され、子ども夫婦のみの世帯(夫か妻が世帯主)をつくることができますので2世帯になります。

逆に、親の世帯に子ども夫婦が入る場合は、親が世帯主の住民票に入ることになるので、世帯変更届を提出します。

親との同居と税制上の扶養関係について

子ども夫婦の年収が一定額以下で親の年収の方が多いときは、親を世帯主として親の扶養に入ることで扶養控除の対象となり、子ども夫婦の所得税や住民税が減ります。逆に、子ども夫婦の収入の方が多いときは、子ども夫婦のどちらかを世帯主にして親を扶養に入れることで納税上のメリットが増えます。

ちなみに、親子2世帯でそれぞれ世帯主がいる場合、扶養控除はそれぞれ妻(夫)の収入が一定額以下のときに限って対象となるので、所得税や住民税などの税額はより高くなるでしょう。

ただし、介護保険料は「世帯全員の収入の合計額」に応じて決まります。そのため、親子で世帯を別にしておく方が、介護保険料の負担は少なくて済みます。

事実婚の場合

法的な婚姻関係は婚姻届が受理されることによって認められますが、婚姻届を出さなくても、ふたりに「夫婦として共同生活を始めます」という意思があるなら「事実婚」が認められます。

事実婚には法的な手続きは必要ではありませんが、住民票に関わる手続きをしておくと、社会保障上の扶養控除や財産分与、家族手当等も受けられる可能性があるので後々役立つでしょう。

事実婚の世帯主と続柄について

住民票には「世帯主との続柄」という項目がありますが、事実婚の場合、「夫(未届)」、「妻(未届)」とすることができます。この記載によって、ふたりにはお互いに夫婦として生活を共にするという意思があるとより認められやすくなります。

ちなみに社会保障上の便宜よりも同棲のみに重きを置いている場合は、続柄を「同居人」とする選択肢もあります。

世帯分離をする場合

「世帯分離」とは住居を同じくする1つの世帯を2つ以上の世帯に分けて住民票に登録することです。親と夫婦で同居していたけれど、家計を分ける場合がこれに該当します。ただし、夫婦の世帯分離に関しては認めていない自治体もありますので必ず事前に確認をしましょう。役所への手続きは、「世帯主もしくは世帯員」が届け出ることができます。また委任状があれば代理人も手続きをすることが可能です。届け出に必要なものとして、以下が挙げられます。

*本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

*国民健康保険証や介護保険証など(加入している場合、念のために世帯全員分)

*印鑑

結婚をする際の手続きに関してはこちらをチェック!

From 編集部

ふたりにとってベストな選択を考えよう

「世帯主は誰か」という問いに対して明確な答えはありません。メリット・デメリットも考慮しつつ、今後のふたりのライフプランをよく話し合ってベストな選択を考えましょう。

湯原玲奈 行政書士/マリッジデザイン株式会社 代表取締役

国際結婚・離婚、外国人の在留ビザ申請を得意とする行政書士の活動のほか、パートナーシップのための「マリッジノート(R)」や、20~30代女性向けの「ライフデザイン・マネジメント研修」などのオリジナルメソッドを提供している。

取材・文/菅野純子 イラスト/あべさん 構成/小田真穂(編集部)

※掲載の情報は2020年6月現在のものです。各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

※記事内のデータは2023年3月に20~30代の既婚男女206人が回答したマクロミル調査によるもの、コメントは2020年5月に既婚男女623人が回答したマクロミル調査によるものです

- 婚姻届け出

- 結婚決まりたて

- 常識・マナー

- ダンドリ

- 安心したい

- じっくり読む