Wedding Manual

見本を見ながら失敗なし!【婚姻届】書き方・必要書類・準備・手続きガイド

ふたりが夫婦となるために大切な婚姻届。記入を間違えると受理されず、希望の入籍日に提出できないということも。安心&スムーズに提出できるように、書き方見本を見ながら慎重に記入をしましょう。婚姻届のもらい方や提出時の必要書類も確認をしておいて。

ココをおさえて!

- 必要書類は「婚姻届」と「本人確認書類」

- 婚姻届は戸籍謄本に記載されている正確な内容で記入をする

- 婚姻届は18歳以上の証人2名の署名が必要

- 提出日に遅れぬよう、余裕を持って準備しよう

- 必要に応じて「婚姻届受理証明書」をもらおう

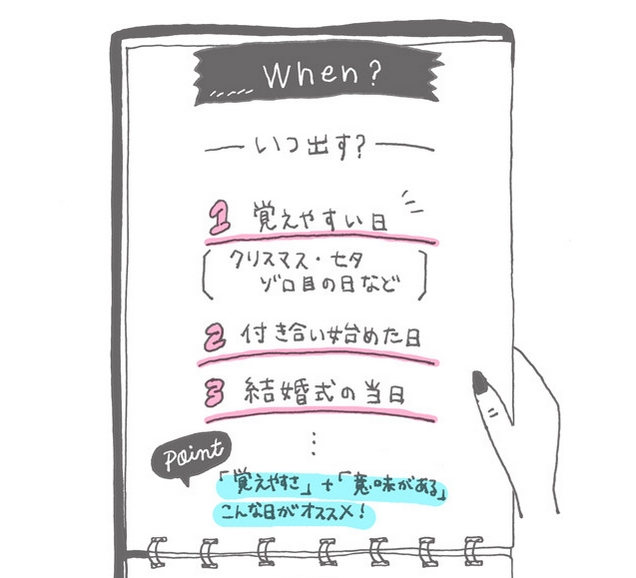

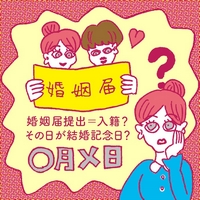

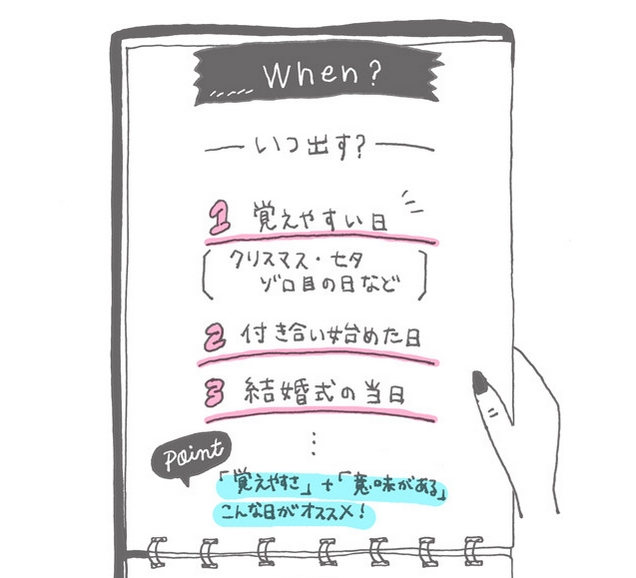

#STEP1|婚姻届の提出日を決めよう

「覚えやすくて意味のある日」

に提出することが多い

準備期間は必要書類によって異なる

提出日は「覚えやすく意味がある日」がおすすめ

▼婚姻届はいつ提出する?

クリスマスやバレンタインデーなど##s##行事がある日##e##にするカップルもいれば、交際開始日、プロポーズの日、誕生日など、##s##ふたりだけの特別な日##e##にすることも。

婚姻届を提出する日は、その日が巡ってくるたびにふたりの原点を思い出し、##s##結婚の意味について考える日##e##になるはず。

[注意] 受理日=婚姻成立日となるので確実に提出しよう

婚姻届が受理された日から法律上の効力が発生します。希望の婚姻届の提出日になるよう余裕を持って準備し、もし心配であれば事前に不備がないか役所の窓口で提出内容の確認をしてもらいましょう。

また、提出したい日が休日だったり、提出が夜間になってしまう場合でも「夜間・休日窓口」で婚姻届の提出ができます。

こちらも

▼準備期間はどのくらい?

本籍が分からない場合は1~2週間ほど前から準備を始めると◎

本籍が分からない場合、戸籍謄本などの書類で調べて記載する必要がある。書類の取り寄せ方法によっては1~2週間ほどかかることもあるのでその期間を考慮して早めに準備を始めるのがおすすめ。

また、証人が遠方にいる場合やすぐに署名がもらえない状況の場合も早めに準備をしておくと◎。

#STEP2|婚姻届提出に必要なもの、

必要書類を準備しよう

婚姻届と本人確認書類が必要

基本的にはすぐに用意できるものばかりだが、記入や確認の時間を考慮して早めに準備しておこう。

▼婚姻届提出の際に必要なもの

婚姻届

全国必要事項は共通なので、どこでもらってもOK!

書き損じなどに備え、2~3通多めに用意しておくと安心。

印鑑

彼と彼女、証人それぞれ準備することをおすすめ。

※婚姻届提出時の押印は、届出人・証人ともに任意になります

本人確認書類

パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどをいずれか1つ用意。

ペン

黒のボールペンや万年筆を使う。消えるペンや鉛筆は使用不可。

【要check】本人確認書類とは?

窓口では、本人確認が法律で義務付けられています。そのため婚姻届の提出時には必ず「本人確認書類」を提出しなくてはいけません。

内容は「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提ですが、##s##証明書によって1つの提示で済むものと、2つ以上の提示が必要なものがある##e##ので、下の例を参考にしてください。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書

- 身体障害者手帳

- 写真が貼られていないマイナンバーの通知カード

- 国民健康保険、健康保険などの被保険者証

- 国民年金手帳

【コラム】

2024年3月より戸籍謄本の提出が不要に

以前は婚姻届の提出時に戸籍謄本も必要でしたが、2024年3月より戸籍謄本の提出が不要になりました。

ただし、婚姻届には「本籍」の記入欄があるので、「本籍が分からない」「親に聞いても記憶が不明瞭」などの場合は、事前に戸籍謄本など本籍が記載されている書類を取り寄せて調べておくと安心です。

【役所の窓口で取り寄せる】

窓口で申請書を記入して署名・もしくは押印をして提出する。本人確認書類が必要。

【郵送で受け取る】

申請書に記入して、本人確認書類のコピーや定額小為替、切手を貼った返信用封筒を同封の上郵送する。

【インターネットで申請】

現住所と本籍が一緒でマイナンバーカードを持っている人はインターネットから戸籍謄本の交付申請ができる。

【コンビ二で取り寄せる】

現住所と本籍が同じで、戸籍謄本のコンビニ交付を導入している市区町村ならコンビニからの取り寄せも可能。現住所と本籍地が違う人は事前申請が必要。

戸籍謄本などの詳しい入手方法を知りたい場合は下の記事もチェック!

婚姻届の提出に「戸籍謄本(とうほん)」が不要になったって本当?そもそも「戸籍謄本ってよく耳にはするけれど、どんなものなのかよく分からない」「戸籍抄本(しょうほん)とはどこが違うの?」というわけで、「戸籍謄本」について、内容や取り寄せ方などを分かりやすく説明していきましょう。

#STEP3|婚姻届を入手しよう

役所で直接受け取るか

ダウンロード、本の付録を利用しよう

▼婚姻届のもらい方

役所で婚姻届をもらう

市区町村役場の、戸籍を取り扱っている窓口に申し出て受け取る。代理の人にお願いしてもOK!

パソコンで婚姻届をダウンロードする

「ご当地婚姻届」や「キャラクター婚姻届」など、婚姻届をダウンロードできるサイトが多くあるので、好みのデザインのものをダウンロードし、白いA3用紙にプリントアウトして使おう。

※自治体によっては、オリジナルデザインの場合は受理しない、という場合もあるので、事前に受理してもらえるか提出予定の役所へご確認ください。

本の付録で婚姻届を入手する

結婚情報誌などに付録として婚姻届が付いていることも。限定のデザインもあるので好みのものがあればとっておこう。

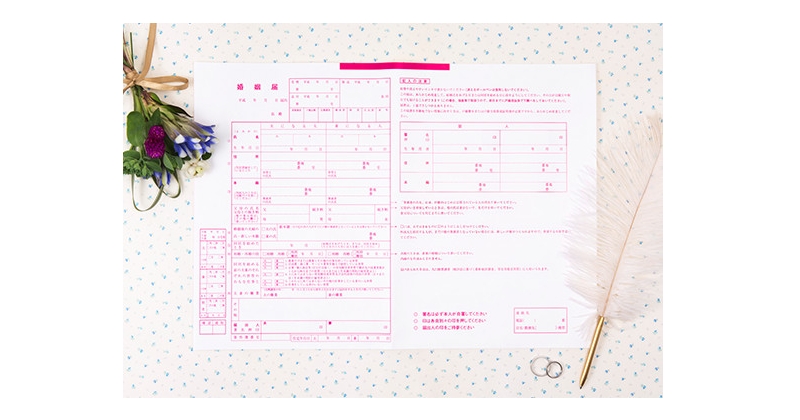

ゼクシィおすすめ“オリジナル婚姻届”

幸せな気持ちが高まるピンク色の婚姻届。『ゼクシィ』の付録で付いてくるので(※)、購入時に保管しておき、提出時に活用して。

※発売月により、「ピンクの婚姻届」以外の婚姻届が付いていたり、婚姻届が付いていない場合もあります。

日本全国の自治体とゼクシィがコラボしたオリジナルデザインの婚姻届。

手元に残せる記念用も同時にダウンロードでき、もちろん無料。

こちらも

#STEP4|書き方見本を見ながら

婚姻届に記入しよう

気になる項目を選択して

ポイントを確認しよう

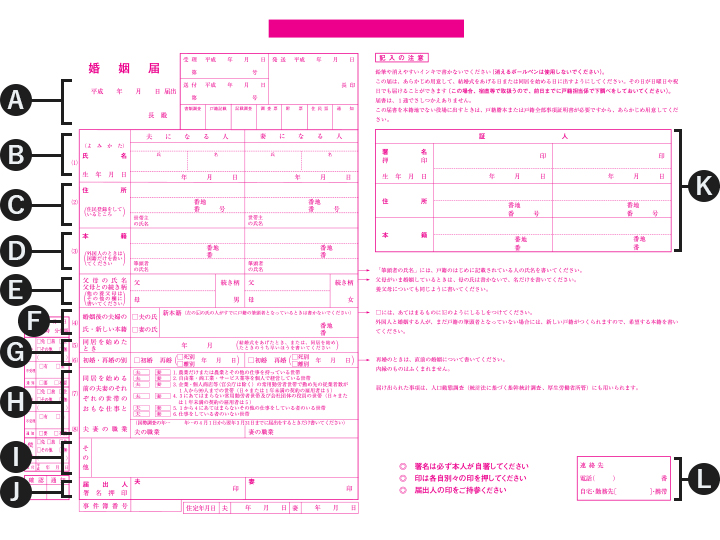

[A]届出日・届出先|[B]氏名・生年月日|[C]住所|[D]本籍|[E]父母の氏名・父母との続き柄|[F]婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍|[G]同居を始めたとき・初婚・再婚の別|[H]同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業|[I]その他|[J]届出人|[K]証人|[L]連絡先

▼婚姻届の書き方ポイント

婚姻届の記入は届出人本人が見本を見ながら確実に行いましょう。内容に不備があると希望日に受理されないことがあり、結婚記念日が変わってしまう可能性もあります。

また、「実は名前が旧字表記だった」「本籍が思っていた場所と違った」などもよくあるケースですので、戸籍謄本などを参照して正しい内容を書くようにしましょう。

日付の表記は和暦が一般的ですが、西暦でも問題ありません。

次から各項目ごとに見本と書き方ポイントを紹介します。

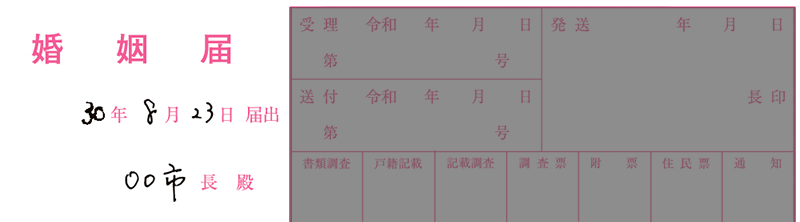

A 届出日・届出先

婚姻届を提出する日付を届出日として記入。休日や夜間に提出した場合でも、書類に不備がなければこの##s##日付が婚姻成立日になる##e##。

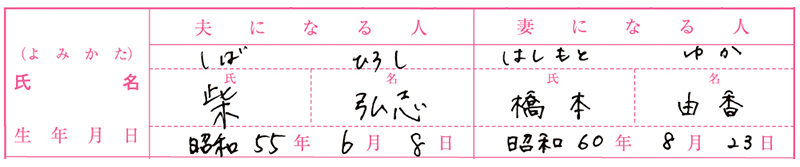

B 氏名・生年月日

婚姻前の氏名を楷書で記入。

##s##戸籍謄本に記入されている正確な漢字、ふりがな##e##で記入する。

##s##生年月日は記入漏れが多い##e##ので、忘れずに。

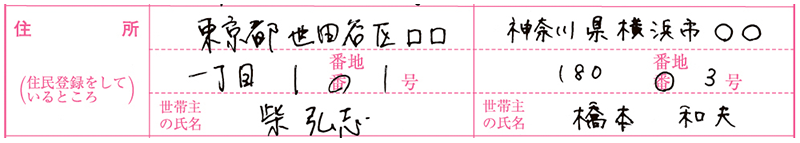

C 住所

##s##転入届と一緒に出す場合は新住所、新世帯主を書く場合が多い##e##が、自治体によって対応が違うので、事前に確認を取っておくと安心。

もっと詳しく住所の書き方を知りたい人はこちらをチェック↓

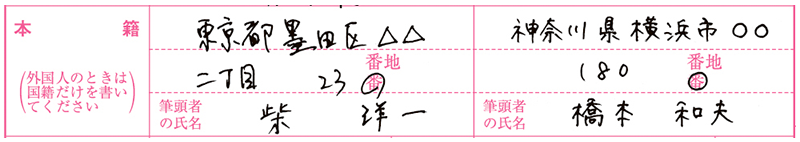

D 本籍

##s##戸籍謄本を見て、その通りに記入##e##する。

戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の名前。

もっと詳しく本籍の書き方を知りたい人はこちらをチェック↓

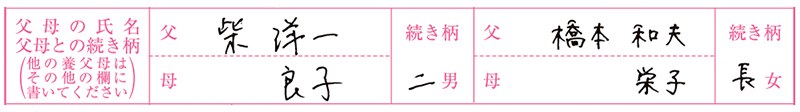

E 父母の氏名・父母との続き柄

亡くなっている場合も記入は必要。離婚している場合は父母ともに氏と名を書く。

##s##長男長女は「長」、二男二女は「二」、三男三女以降はそれぞれ漢数字で##e##。

<続き柄の書き方>

〇 二男

× 次男

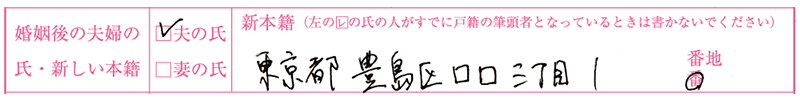

F 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

夫か妻の氏を選ぶ。##s##選んだ氏の方が戸籍の筆頭者になり、その氏をふたりが名乗る##e##。

新本籍は新居の住所など、ふたりで相談して記入しよう。ただし、選んだ氏の方がすでに戸籍の筆頭者の場合は記入しない。

もっと詳しく新しい本籍の決め方・書き方を知りたい人はこちらをチェック↓

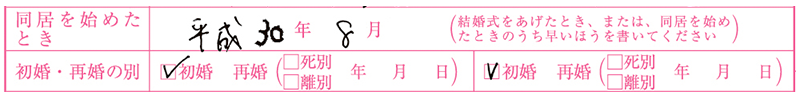

G 同居を始めたとき・初婚・再婚の別

##s##提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄##e##にして、下の「その他」の欄に、「同居も結婚式もしていない」と記入。##s##すでに同居している場合##e##は、その開始の年月を書く。

初婚か再婚かのチェックも忘れないようにしよう。

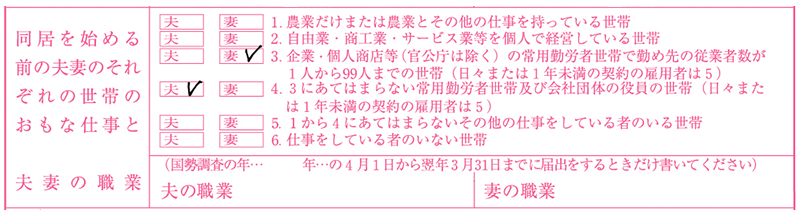

H 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

##s##1人暮らしだった場合は自分の職業、親と同居していた人は世帯主の職業##e##を選択肢から選ぶ。

【夫妻の職業】欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入する。

I その他

・婚姻届の提出時点で結婚も同居もしていない場合

Gの「同居を始めたとき」欄を空欄にし、その他欄に「同居も結婚式もしていない」と記入します。

J 届出人

##s##Bと同様、それぞれの戸籍謄本通りに書く##e##。

手書きで署名する場合、印鑑は必ずしもなくてOK。

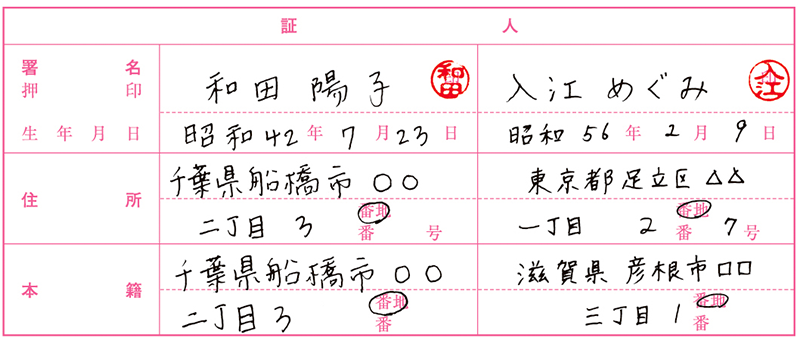

K 証人

##s##証人は氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要##e##。

親やきょうだいでも良い。

※証人が遠方の場合は、会う機会をつくって記入してもらうまたは郵送で余裕を持ってお願いしよう。

L 連絡先

記入内容に不備があった場合、役所から連絡が来るので##s##確実に連絡が取れる電話番号を記入##e##する。

こちらも

#STEP5|証人を決め、記入を依頼しよう

ふたりの婚姻を証明する2名の証人が必要

親にお願いするカップルが多い

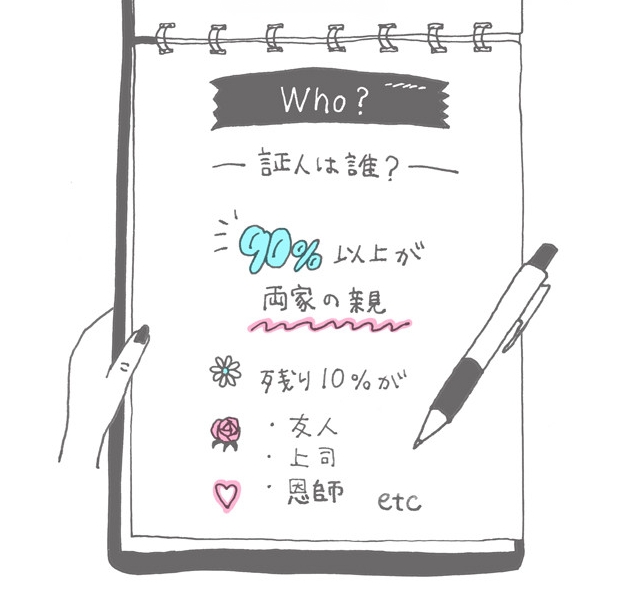

婚姻届には「ふたりとも結婚の意思があり、合意のもとに婚姻をする」ということを証明する証人2名の署名が必要です。18歳以上であれば誰でも証人になることができます。

▼証人は誰にする?

ゼクシィアプリのアンケート調査で「婚姻届の証人を誰にお願いしたか」を聞いたところ、##s##約9割のカップルが親にお願いしていました。残り約1割は、友人や上司、恩師など##e##。

婚姻届の証人は、成人であればふたりとの間柄などは関係なく、##s##誰にでもお願いすることが可能##e##。誰にお願いするのがいいか、しっかり考えて選んだ人であれば、婚姻届もふたりにとってより思い出深いものになるはずです。

こちらも

#STEP6|婚姻届を提出しよう

「誰が」「いつ」「どこで」提出するのか、

事前に確認しておくと安心

【誰が】

基本的にはふたり揃って。郵送も可

基本的には##s##ふたり揃って##e##。都合が悪い場合は、どちらかひとりもしくは##s##代理人でも可##e##。また、遠方の場合は郵送による提出でもOK。

【いつ】

希望の受理日になるように受付時間に注意して

婚姻届は##s##24時間、土・日曜、祝日も受け付けてもらえる##e##(一部の出張所を除く)が、休日や夜間は夜間・休日窓口に預かってもらうことになる。間違いがあると、後日訂正に行かねばならず、受理日もずれてしまう可能性があるので注意。

こちらの記事も参考に↓

【どこで】

役所の担当窓口に提出

提出場所は、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場です。 ただし、役所によっては、結婚式を挙げた場所や旅行先などで提出できる場合も。 記念日など提出日にこだわりのある人は、提出希望の役所に必ず事前確認をしてください。役所の何課に提出するかはその役所によって異なるため、案内板や総合案内所で提出場所を確認しましょう。

▼海外で挙式する場合

教会によっては婚姻届受理証明書や婚姻届提出後の戸籍謄本など##s##“結婚の証明”##e##が必要な場合もあります。

逆に、法的効力のあるフォーマルウエディングの場合は、##s##独身(婚姻届提出前)でなければ式を挙げさせてもらえない##e##場合もありますので、手配してもらう旅行会社によく確認をしましょう。

#STEP7|必要に応じて

「婚姻届受理証明書」をもらおう

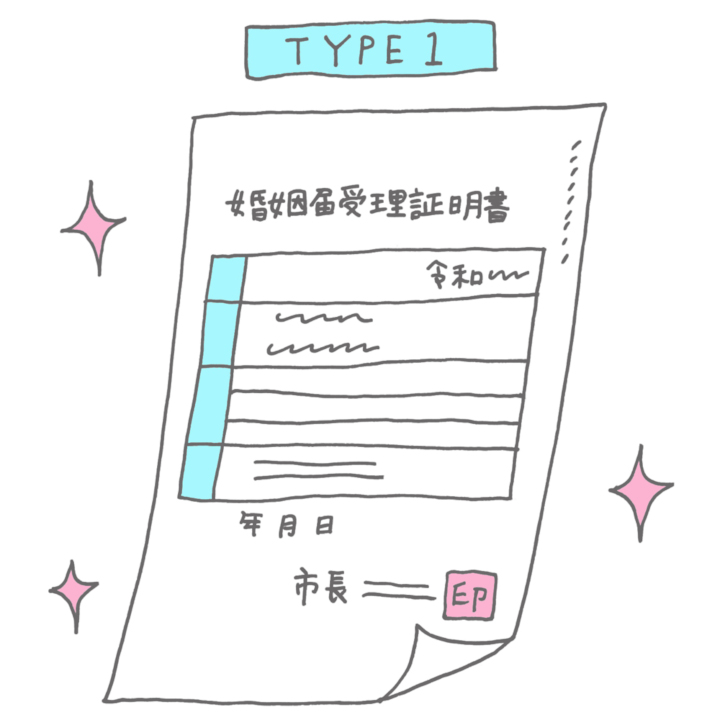

婚姻届受理証明書とは

新しい戸籍ができるまでの

代わりとなるもの

婚姻届受理証明書とは##s##ふたりが夫婦になったということを証明する公文書の一つ##e##です。婚姻届を提出してから新しい戸籍が出来上がるまでは通常数日から1週間程度かかるので、その間に戸籍謄本の代わりとして使用する書類です。

また、夫婦になった記念としてもらえるタイプもあります。

▼婚姻届受理証明書の種類

書類タイプ

書類タイプの婚姻届受理証明書

戸籍謄本ができる前に住民票の名義変更や会社への届け出などを行う際、戸籍謄本の代わりとして提出できます。

賞状タイプ

賞状タイプの婚姻届受理証明書

上質紙を使用し、記念として残しておけるもの。

市区町村によってはご当地デザインのオリジナルを用意している場合もあります。

▼婚姻届受理証明書の使い道は?

婚姻届提出直後でまだふたりの戸籍が出来上がっていない間に住民票の名義変更(※)や会社への届け出が必要になった際、##s##戸籍謄本の代わりとして婚姻届受理証明書を提出し、手続きをすることができます##e##。

ただし、銀行口座や運転免許証の名義変更には使えないので注意しましょう。

※自治体によっては婚姻届受理証明書では住民票の名義変更ができないところも。提出予定の役所へ事前に確認をしてください。

▼婚姻届受理証明書はどうやってもらうの?

書類タイプ、賞状タイプ共に##s##婚姻届を提出した市区町村の役所でのみ発行が可能##e##です。婚姻届の提出時に申し出るだけでもらえるので、あらかじめ必要なことが分かっている場合には忘れずにもらいましょう。

時間外で婚姻届を提出した場合は後日窓口で受け取るか、郵送の依頼をします。

発行の際の手数料は書類タイプが1通350円、賞状タイプが1通1400円。書類タイプは即時発行が可能ですが、賞状タイプは発行までに数日~1週間程度かかる場合があるので覚えておいて。

#Q&A|婚姻届、こんなときどうする?

監修者プロフィール

若山大輔さん

行政書士/行政書士法人アインクラッド代表社員

1987年生まれ。2014年に全国初のブライダル行政書士として独立。結婚生活に関する法的・資金的なアドバイスを提供しているほか、オリジナル婚姻届を企画・販売する「婚姻届工房」の代表取締役としても活躍。

#【婚姻届】について

こちらもCheck!

#【結婚の手続き】について

こちらもCheck!

ふたりにぴったりの結婚式場をみつけよう♪

構成・文/粂 美奈子、小田真穂(編集部) イラスト/moko.

※「入籍」はすでにある戸籍に入ることです。しかし本記事では便宜上、結婚を入籍と表現しています。

※各種制度に関しては将来改正される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

※記事内の情報は2024年4月時点のものです。